Als technikbegeisterter Mensch, sowohl beruflich als auch privat, war für mich schnell klar, dass mein eigenes Haus ein Smart Home werden wird. Dabei möchte ich es allerdings nicht übertreiben und werde den Fokus daher auf eine solide und verlässliche Basis setzen. Das Hauptaugenmerk liegt auf der Steuerung von Licht, Steckdosen, Rollläden bzw. Jalousien und der Heizung. Sicherlich werde ich das ein oder andere Gimmick verbauen, aber insgesamt wird sich das sehr in Grenzen halten. Zukünftige Erweiterungen sind davon natürlich nicht betroffen ;-)

Eine Funklösung haben wir von vornherein ausgeschlossen. Funk-basierten Systeme sind zum Nachrüsten ganz sinnvoll, in einem Neubau bis auf wenige spezielle Anwendungsfälle aber immer nur zweite Wahl. Kabelgebundene Systeme sind robuster sowie verlässlicher und mit einer guten Planung ist man fast so flexibel wie mit Funk. Stellt sich nur die Frage, welche der vielen Smart-Home-Technologien es letztendlich werden soll? Kurz gesagt, wir haben uns für KNX entschieden. Dies hat mehrere Gründe. Ein wichtiger Faktor ist sicherlich, dass KNX (ehemals EIB) bereits seit vielen Jahren erfolgreich in der gewerblichen Gebäudesteuerung zum Einsatz kommt. Darüber hinaus handelt es sich bei KNX um einen offenen Standard, dem sich mittlerweile mehr als 400 Firmen weltweit angeschlossen haben. Dadurch sind unzählige untereinander kompatible Hard- und Softwareprodukte garantiert und durch die große Community findet sich für jedes Problem eine Lösung. Neuere Lösungen wie Loxone, LCN, HomeMatic oder Busch-free@home sind proprietär und können davon nur träumen.

Genug geschrieben, jetzt geht’s los mit meinem KNX-Testbrett.

Allgemeines rund um ein KNX-Testbrett

Bevor ihr euch einem KNX-Testbrett widmet, solltet ihr auf jeden Fall einige Grundlagen kennen und euch intensiv mit dem Thema KNX beschäftigen. Ein guter Einstieg und sozusagen die Standardlektüre im KNX-Bereich ist das Buch “Heimautomation mit KNX, DALI, 1-Wire und Co.” von Stefan Heinle. Ergänzend dazu ist das KNX userforum zu nennen, welches die wohl größte deutschsprachige Community rund um das Thema KNX ist. Hier findet ihr viele hilfreiche Tipps und Tricks und könnt euch mit Gleichgesinnten austauschen.

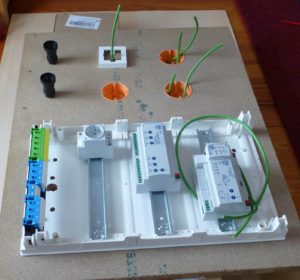

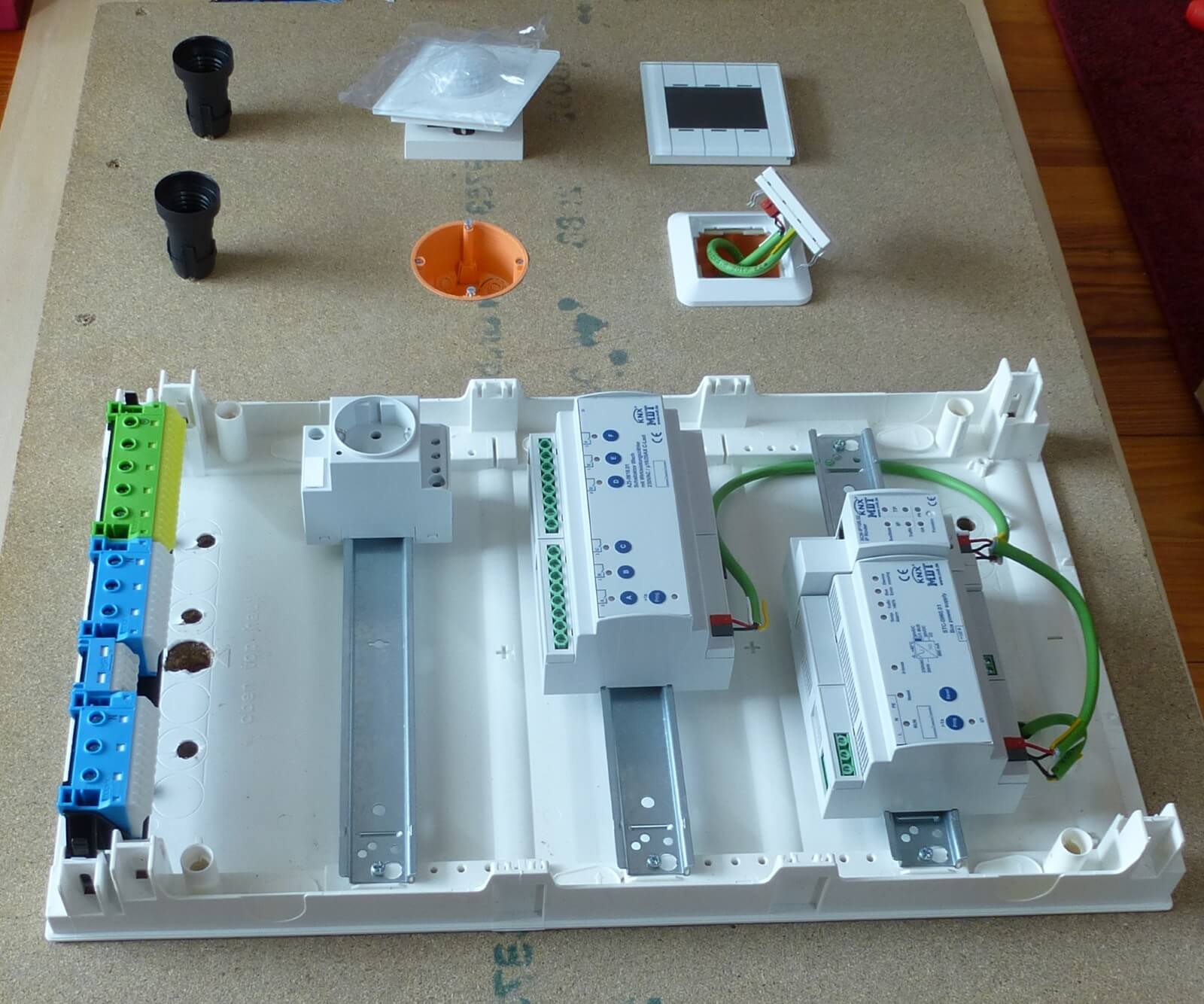

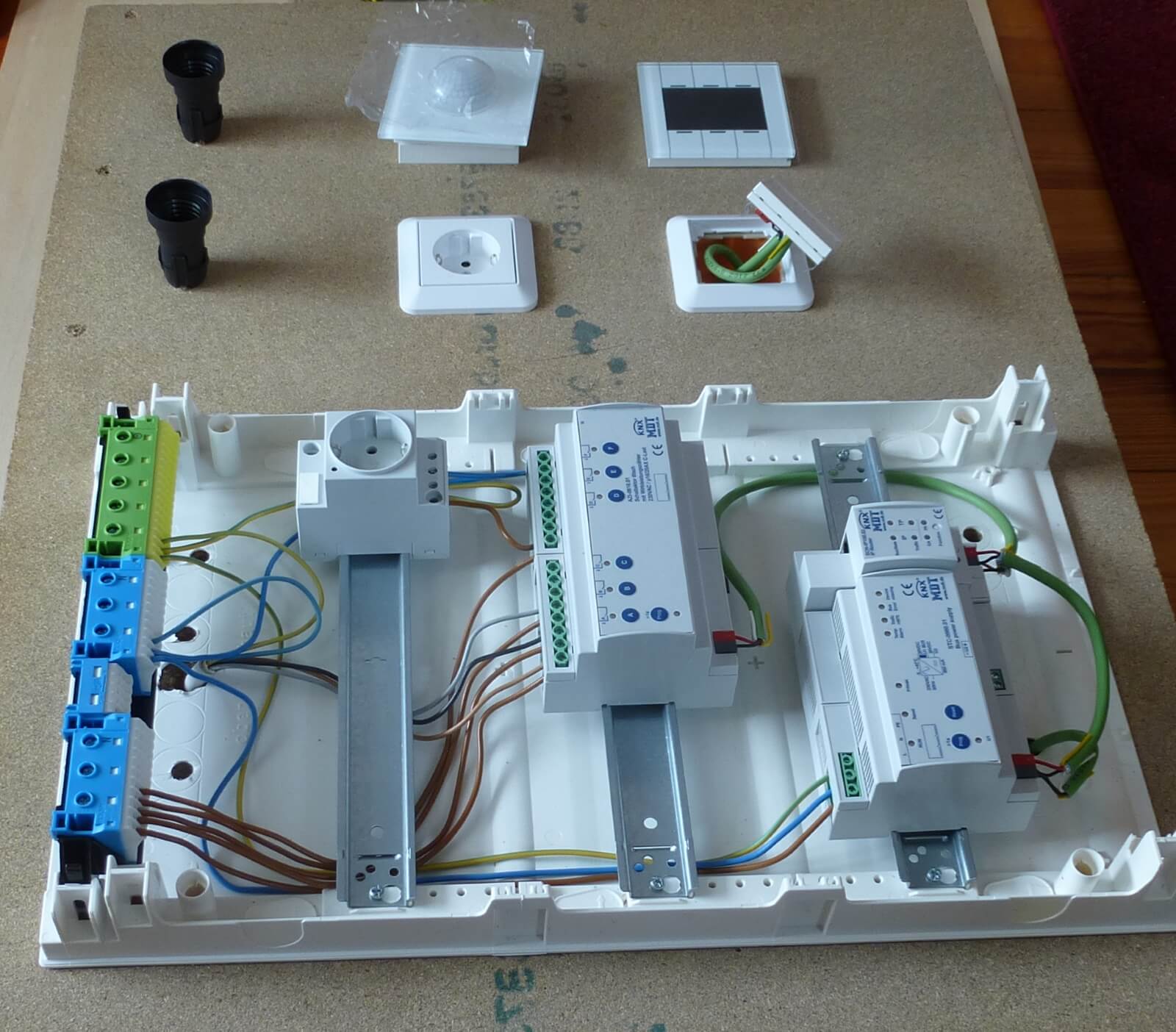

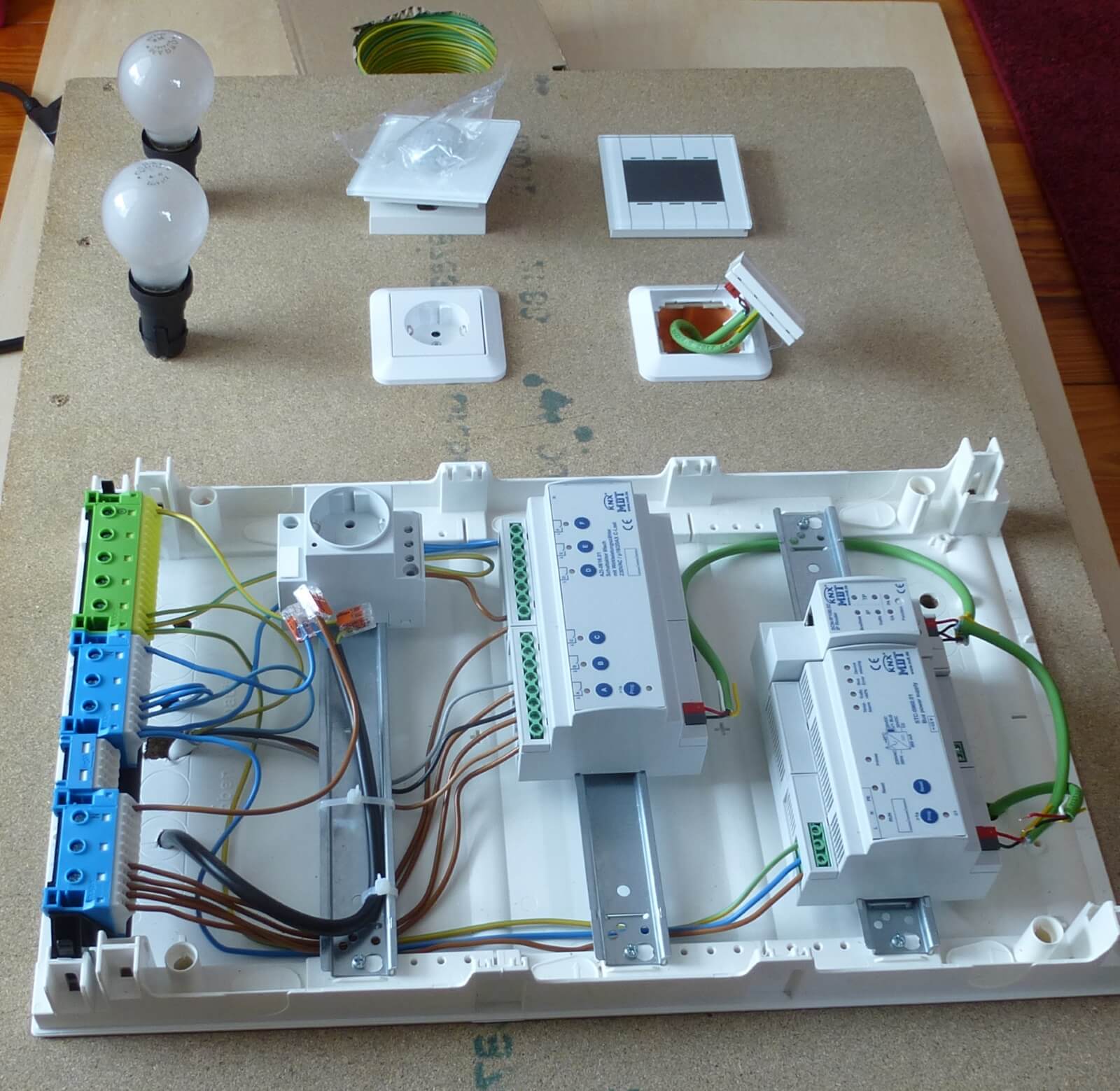

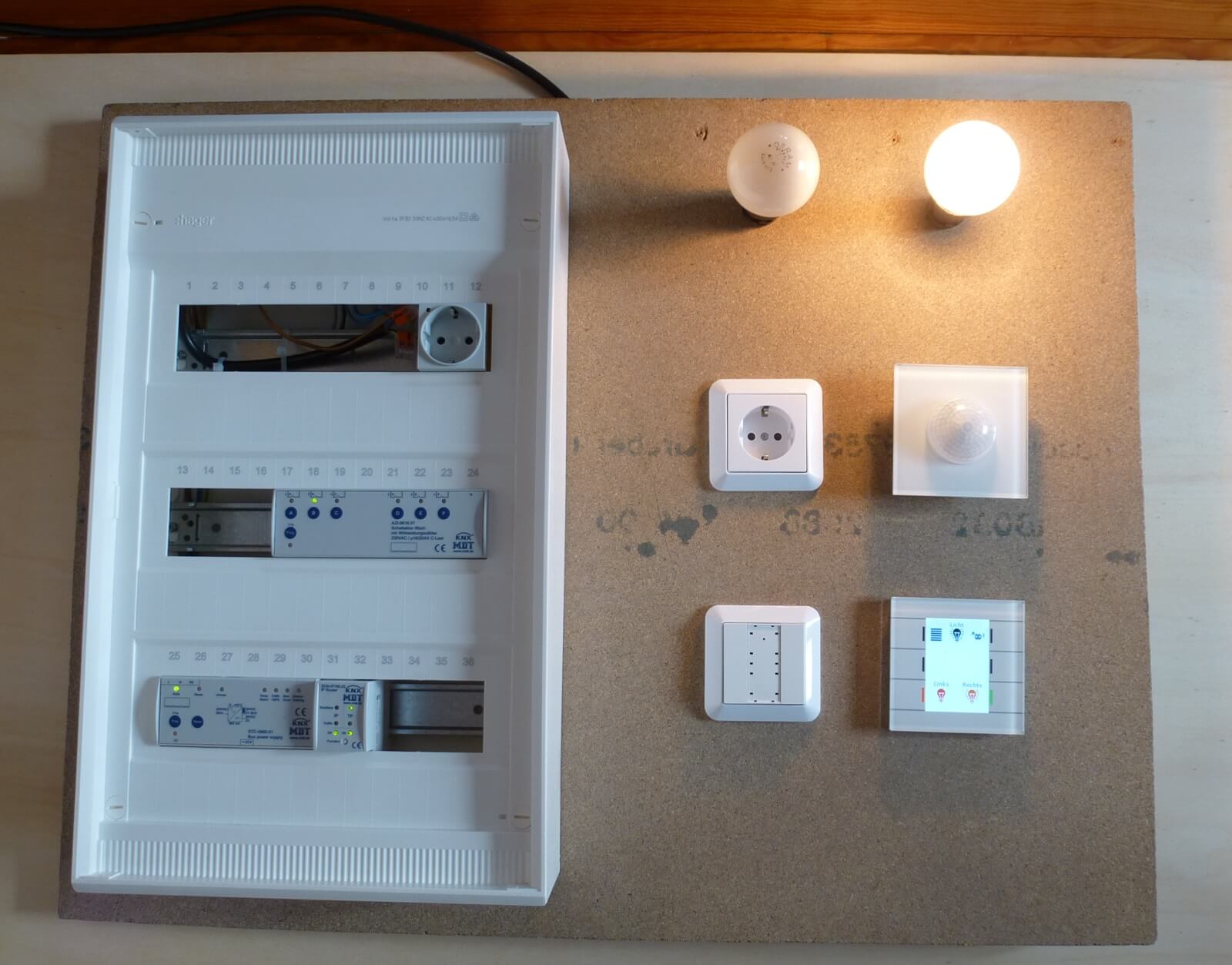

Auf einem Testbrett werden einzelne KNX-Komponenten temporär verbaut, um erste praktische Erfahrungen mit der Verkabelung, Inbetriebnahme und Parametrierung zu sammeln. Anschließend kann man sich mit den Funktionen der einzelnen Komponenten bzw. deren Applikationen auseinandersetzen und sieht genau, wie alles zusammenhängt und funktioniert. Die gewonnene Erfahrung beim Testbrettbau ist zudem für die spätere Planung hilfreich.

Mit guter Vorbereitung sind der Bau und die Inbetriebnahme eines KNX-Testbretts locker an einem Tag zu schaffen.

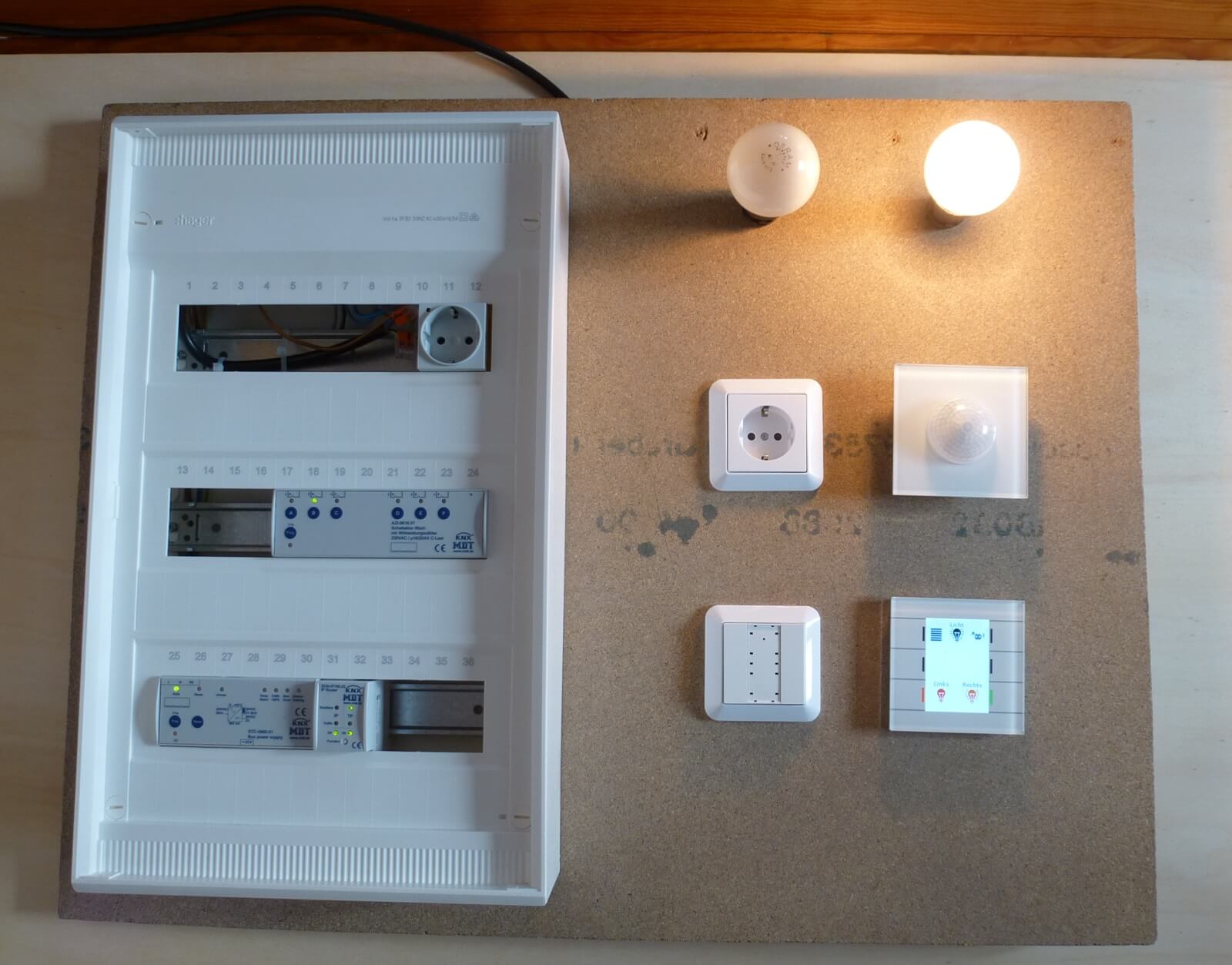

fertiges KNX-Testbrett

Komponentenauswahl und Werkzeug

Bei der Komponentenauswahl ist es meines Erachtens sehr sinnvoll, wenn diese so ausgewählt werden, dass sie später im Haus weiterverwendet werden können. Diese Variante besitzt zwei große Vorteile. Erstens kann man sich direkt mit den später im Haus eingesetzten Komponenten beschäftigen und herausfinden, wie diese funktionieren und ob alle gewünschten Features zufriedenstellend funktionieren. Zweitens muss in diesem Fall nicht so stark auf das Geld geachtet werden, wie beim Einsatz von temporären Komponenten, die später wieder verkauft oder als Ersatz verwendet werden sollen.

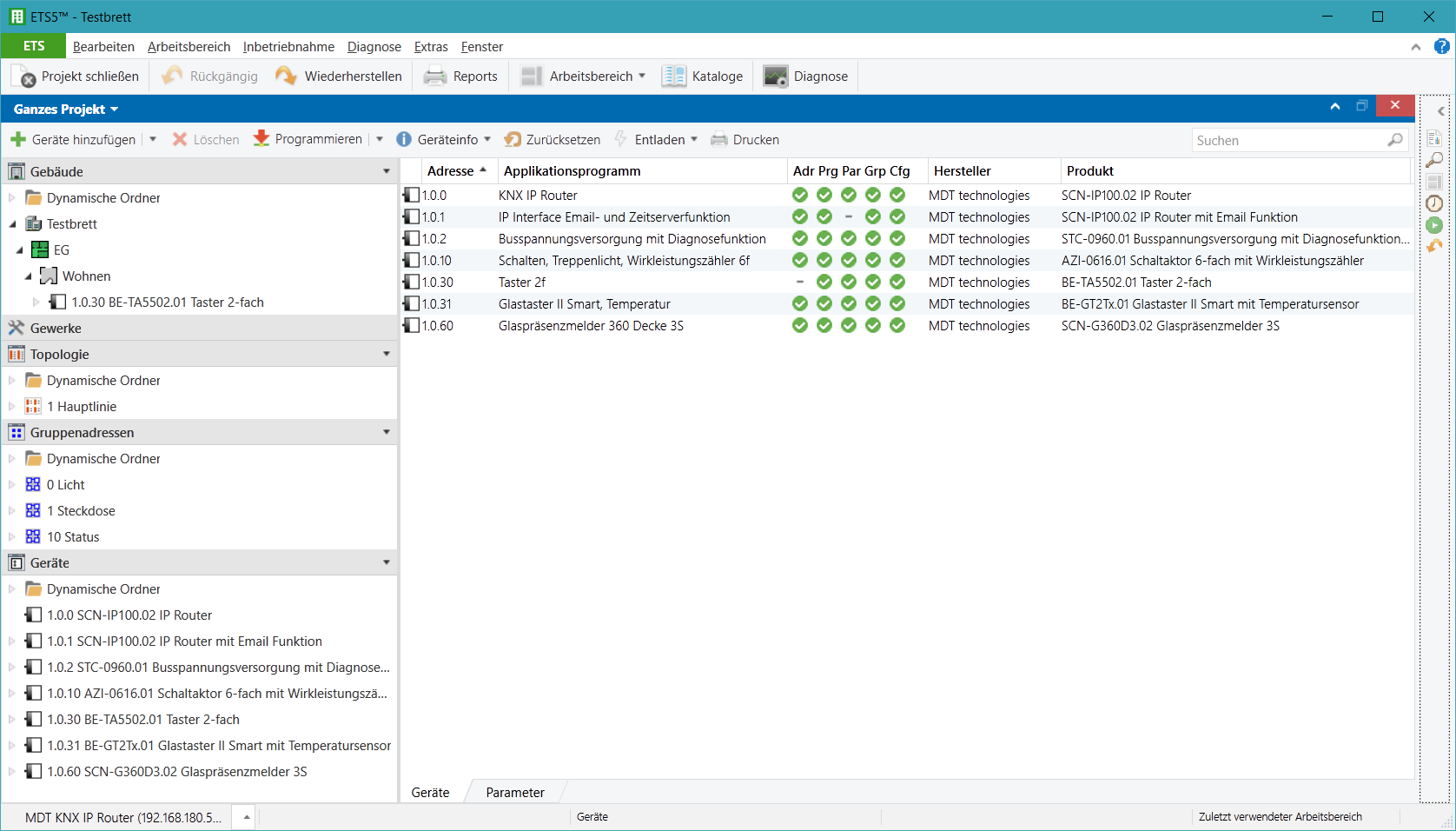

Wie in der Einleitung bereits erläutert, können KNX-Komponenten von verschiedenen Herstellern eingesetzt werden. Bei der Recherche nach KNX-Komponenten landet jeder irgendwann zwangsweise bei Produkten des deutschen Unternehmens MDT technologies GmbH. Über die Firma und die Produkte hört und liest man viel Gutes und das Preis-Leistungs-Verhältnis ist einfach klasse. Bei meiner Zusammenstellung für das KNX-Testbrett habe ich schlussendlich komplett auf MDT-Komponenten gesetzt und es bisher nicht bereut.

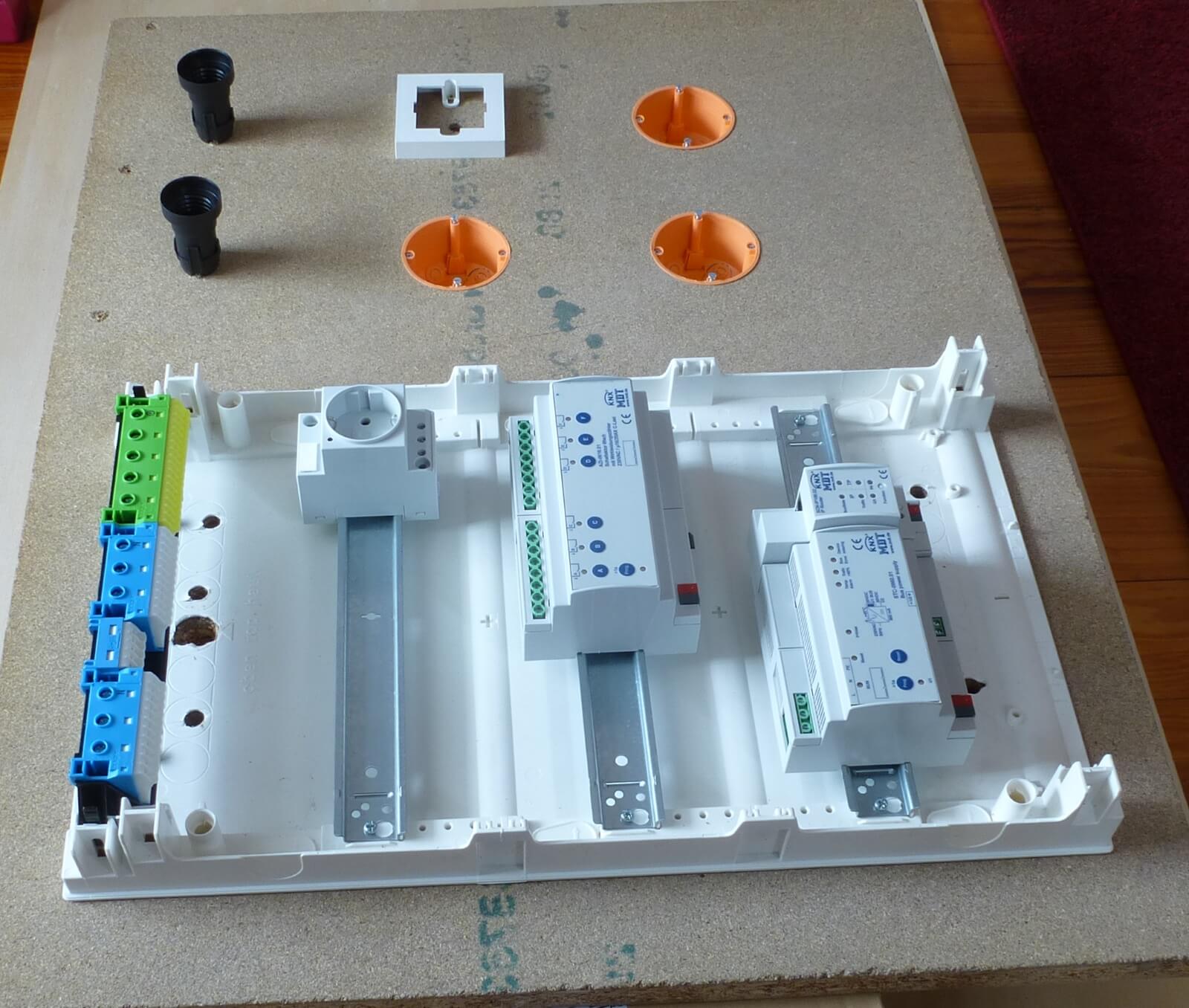

Grundvoraussetzung für eine lauffähige KNX-Installation sind eine Spannungsversorgung und eine Programmierschnittstelle. Für ein sinnvolles Testbrett sind aber noch weitere Komponenten wie Schaltaktor und Bewegungsmelder sinnvoll, da ansonsten wenig getestet werden kann. Ich habe mich für folgende KNX-Komponenten entschieden:

Bei der Spannungsversorgung habe ich direkt zu einem Modell mit 960 mA gegriffen. Grob überschlagen benötigt jeder Teilnehmer des Buses ca. 10 mA, sodass für ein Einfamilienhaus in der Regel 640 mA ausreichend sind. Da die MDT-Glastaster aber 20 mA benötigen und ich noch etwas Reserve haben möchte, habe ich mich für 960 mA entschieden.

Da sich der Mehrpreis vom IP-Interface zum IP-Router in Grenzen gehalten hat, habe ich direkt den Router ausgewählt.

- Schaltaktor mit Wirkleistungsmessung

Beim Schaltaktor habe ich mir eine Variante mit Strommessung gekauft, da ich später im Haus sowieso einige Verbraucher überwachen möchte. Die Schaltaktoren ohne Strommessung sind zwar deutlich günstiger, bieten aber auch entsprechend weniger Möglichkeiten. Der AZI-Schaltaktor verfügt über einen echten Wirkleistungszähler (Wh/kWh) mit Strom- und Spannungsmessung. Wenn die genauen Verbrauchswerte interessieren, sollte zu diesem Schaltaktor gegriffen werden. Alternativ dazu existieren noch die AMS/AMI-Schaltaktoren, welche allerdings keine genauen Werte liefern. Diese eignen sich eher zur Erkennung ob Strom fließt oder nicht.

Der MDT Glastaster II Smart bietet zweifelsohne eine große Funktionalität für sein Geld. Taster von anderen Herstellern mit ähnlichem Funktionsumfang kosten locker das zwei- bis dreifache. Ich verwende die Variante mit integrierter Temperaturmessung. Diese kann im Haus dann später direkt den IST-Wert für den Heizungsaktor liefern.

Weitere Möglichkeiten wären z.B. ein Dimmaktor oder ein Binäreingang, worauf ich bei meinem Testbrett aber verzichtet habe.

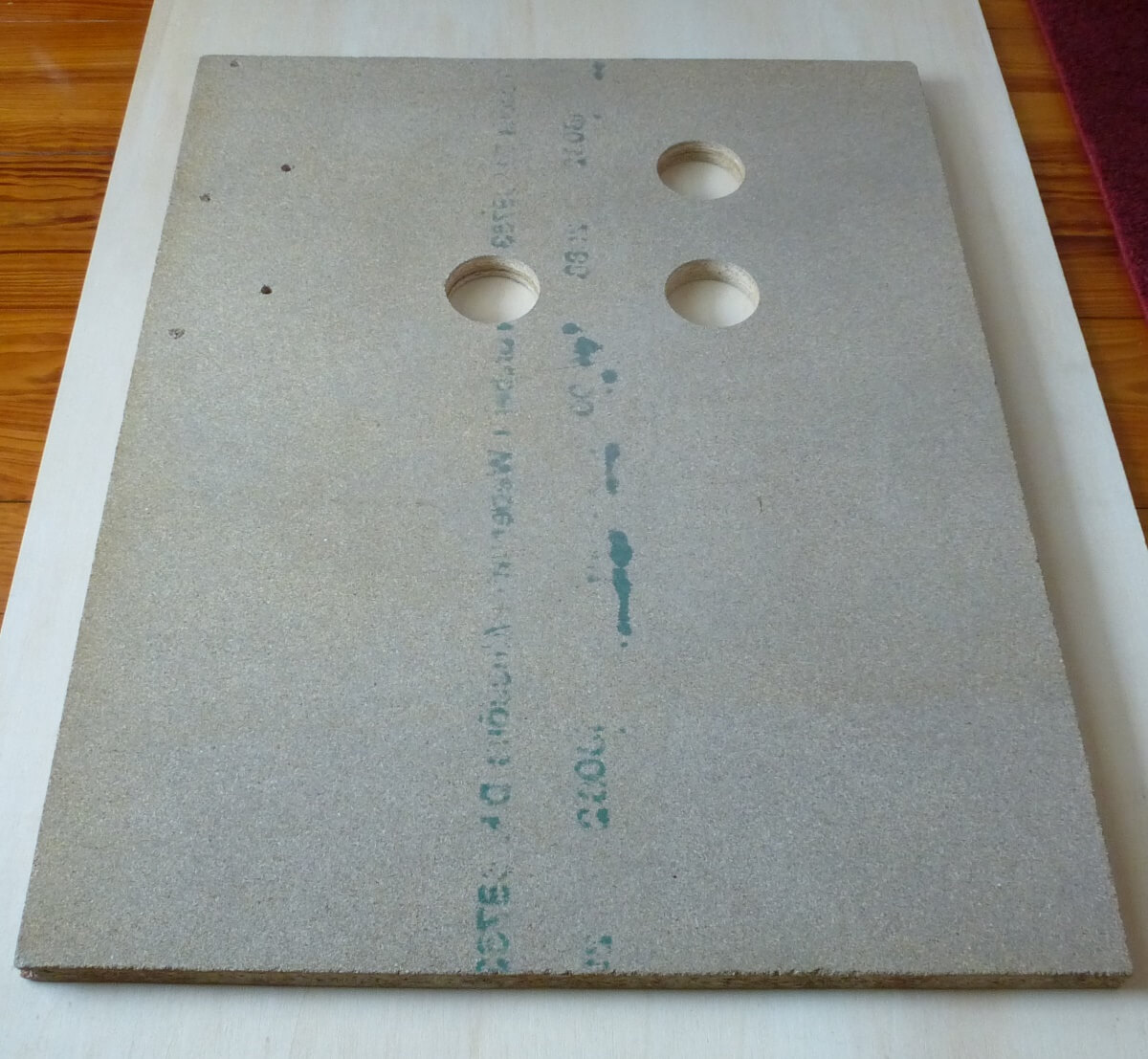

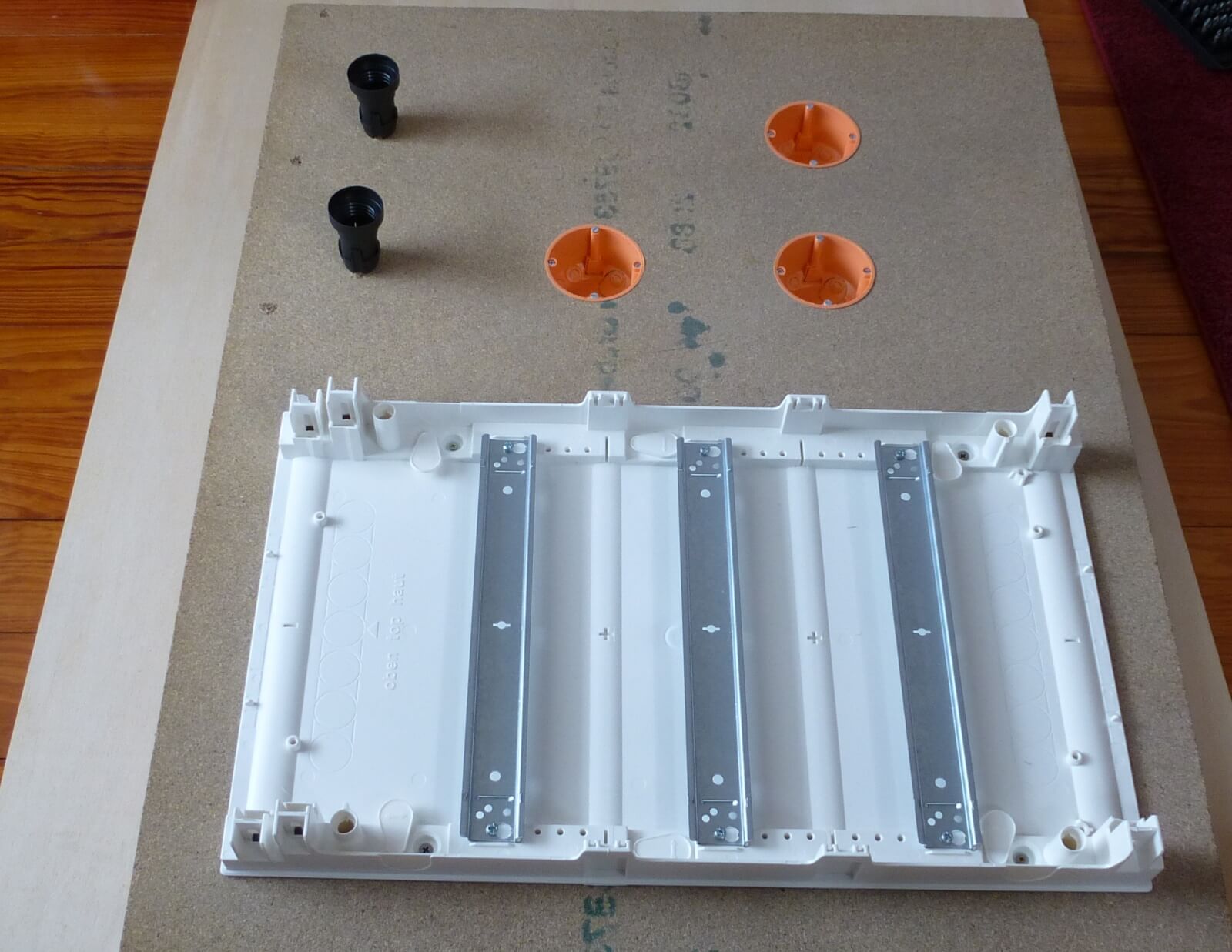

KNX-Testbrett Material

Neben den KNX-Komponenten werden für den Aufbau und die Verkabelung noch diverse andere Dinge benötigt:

Als Werkzeug haben mir folgende Dinge sehr gute Dienste erwiesen:

Besonders die Kabelschere hat es mir sehr angetan. Im Gegensatz zu einem Seitenschneider werden Kabel beim Schneiden nicht gequetscht und das Ganze funktioniert gleichzeitig mit deutlich weniger Kraftaufwand.

Neueste Kommentare